中期計画(2024-2027)

目標(2024-2027年)

1.普及

(1)登録者数の減少をくい止める。13、500人以上に(2023年度は13,432人)戻す。

(2)女子の登録者数(4種を除く)を800人にする(2023年度は539人)。

(3)フットサルの登録人数を700人にする(2023年度は、427人)。

2.強化

(1)指導者養成

①Ⅾ級指導者を1000人にする(2023年は749人)

②C級指導者を700人にする(2023年は553人)

③B級指導者を200人にする(2023年は147人)

④A級指導者を25人にする(2023年は22人)

(2)選手育成

①トレセン活動の充実(地区ごとに毎月2回の実施)

②トレセンデー(毎月第4日曜)の充実

③A級B級指導者の養成とスキルアップ

(3)国体チームの強化と単独チームの強化

①成年男子の国スポ入賞

②少年男子の国スポ入賞

③成年女子の国スポ出場

④少年女子の国スポ入賞

3.基盤(組織)

(1)施設整備(市町村や企業との連携)

(2)スポンサーの獲得

(3)地区協会との連携

(4)FC岐阜との連携

(5)事務職員の増員

アクションプラン(2024-2027)

A-1 キッズ巡回指導(フェスティバル)の充実(普及施策)

-

2023年度のキッズ巡回指導は、県サッカー協会主催が延べ500回、FC岐阜主催が200回程度で合計700回実施した。また,実施園は260園,FC岐阜と合わせると360園ほどであり,県内の幼稚園,保育園,保育所等(合計590園)の約61%をカバーしている。2027年度までにJYDも含めてカバー率を70%程度まで高めていきたい。

-

キッズフェスティバルは,グラスルーツフェスティバルを含めて毎年6回~8回実施し,延べ700人を動員している。これまで通り,高校生・中学生が補助員として活動することや,女子委員会との共催や障がい者との交流など,多種別・多年齢が関わったフェスティバルを工夫していきたい。

A-2 女子(普及・強化施策)

-

レディースフェスティバルを、県内各地域での地域密着型開催とする。多競技種目や地域協会と協力、又、イベントとのコラボ等企画運営方法を工夫すれば、もっと大勢の参加者が集まり、盛り上がりを見せることが考えられる。東京五輪でのなでしこジャパンの活躍に期待しそれにより女子サッカー人気が再度高まればフェスティバルへの参加者も増える。年間のフェスティバル開催を6回、参加者600人以上にしたい。

-

中学、高校、大学のチームが少なく、大人と一緒にプレーしている。そのため、中学、高校へ進学する時期に県外の学校、チームへ進む選手が多い。中体連・高体連・大学に働きかけ、県内に1つでも多くの女子チームを創設したい。

-

毎週木曜日に女子TCを岐阜地区にあるフットボールセンターで実施している。飛騨地区、東濃地区から参加するのは難しいため、各地区の男子TCと合同で実施する等の方法を考えたい。

-

女子指導者のライセンス取得(B級を3人・C級を10人以上)にする。

-

女子審判の養成をする(2級2名、3級10人以上にする)

-

レディース部門(30歳以上)の普及、選手及チーム増を目指す⇒フェスティバルの有効活用

A-3 フットサル(普及・強化施策)

-

1種社会人では、参加チーム数の増加により、1部2部制にてフットサルリーグ戦を展開しているが、残念ながら国体種目にフットサルは無い。このため参加している選手の競技力アップのために選抜チームを編成し、東海地域大会に参加しているが、全国選抜大会にはしばらく参加できていない。このため、東海他県に追いつき追い越せるよう、2027年を目処に全国大会出場を目標とし、継続的な選抜活動を実施していきたい。また、慢性的なフットサル有資格審判員不足が現場から聞こえており、チーム帯同審判員による審判活動の実践の場の構築し、実働するフットサル審判員の掘り起こしを進めたい。

-

2種3種には、フットサル専門チームこそ無いが、積極的にフットサルに参加するサッカー併用チームがある。このため、さらに継続して積極的にワンデー形式のフェスティバルや大会、クリニックなども開催しながら、併用チームのさらなる掘り起こしを計り、6~10チーム程度による継続した年間リーグ戦創設につなげたい。

-

女子カテゴリーでは、競技者数が少なく、サッカーでの大会参加が厳しいチームの存在を確認している現状から、引き続きこちらもフェスティバルやワンデー大会などフットサルに接する機会を増やし、女子チームの掘り起こしも図っていきたい。

- 4種年代では、2カテゴリーで年間リーグ戦を展開し、フットサル指導ライセンス(C級、B級)を取得したコーチ陣を擁するフットサル専門チームも増えつつある。今後は少子化に伴いさらに専門チームが増えることが予想されるが、この年代の課題は自宅⇔会場間の移動距離短縮が課題であり、そのためには、県内各地区でフットサルに使用出来る体育館をさらに確保する必要がある。また、他のフットサル関連団体とも連携を図り、大会等への相互参加する機会を確保して行きたい。

A-4 トレセン活動(強化施策)

-

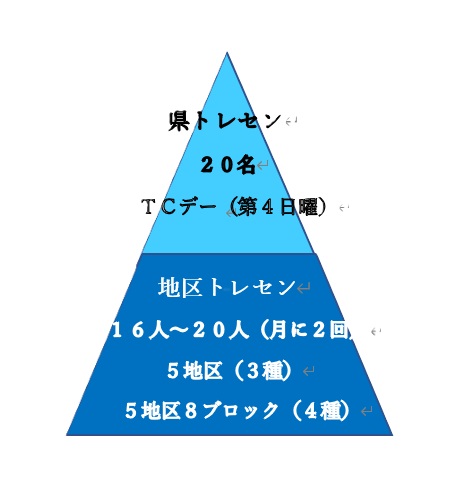

2015年に岐阜県サッカー協会技術委員会にてトレセン活動が下図のように再整備され実施されている(2023年度に4種地区TCを9ブロックから8ブロックに変更。)。

-

トレセン活動の充実を図るためにB級以上の指導者を配置し、質の高いトレーニングを実施する。月2回の夜の練習と第4日曜日のトレセン活動を継続する。

-

参加選手の技能を高め、多くの優秀な選手を育成する。

-

定期的にユース部会を開催し、情報交換をして問題点を解決していく。定期的にユース部会を開催し、情報交換をし問題点を解決していく。

A-5 指導者養成(強化施策)

-

2027年までは、年間C級を3コース、D級を各地区1回5コース実施することを目標に取り組んできた。今後もこれを継続していきたい。

-

毎年、B級コーチを15名ずつ養成していく。

-

2023年までにC級指導者数を700人にⅮ級指導者数を900人に増やす。

-

4種研修会等を5地区で実施し、保護者に対しても説明会・研修会を行う。

-

指導者間のコミュニケーションを図り、情報交換をしやすい環境を作る。

-

4種リーグ研修会等5地区でを実施し、保護者に対しても説明会・研修会を行う。

-

2019年より実施しているカンファレンスの内容を充実させ、多くのサッカー関係者に参加してもらう。

指導者間のコミュニケーションを図り、情報交換をしやすい環境を作る。

A-6 国スポに向けてのチーム強化(強化施策)

-

成年男女、少年男女ともに年間を通した強化練習会を実施しているが、種別毎にその内容を見直す。

-

成年男子は、強化チームが東海リーグに所属し年間を通してリーグ戦を戦い、チームワークを高めている。令和4年の栃木国体では東京国体の優勝に次ぐ準優勝という成績をおさめ翌令和5年度も東海予選を突破し本大会に出場することができた。今までの活動が実を結んだといえる。課題はチーム力が落ちないように高校や大学を卒業した新メンバーの獲得である。毎年、本国スポに出場し入賞を狙う。

-

少年男子については、静岡県、愛知県のレベルが高く東海予選を突破することが難しい状態である。課題は優秀な中学生の県外流出を止めることと、チームワークを高めていくことである。県外流出を止める方法としては、中学年代の海外遠征や中学3年生からの選抜チームの活動を活発化させる等が考えられる。また、チームワークを高めるためには、練習内容や強化試合を適切に計画実施することが必要であり、技術委員会で継続して検討していく。まずは、2年に1回は、東海予選を突破したい。

-

成年女子については、東海予選を勝ち抜いて本国体に出場したことがない。しかし、平成24年に実施された岐阜国体では、開催県枠で出場し3位入賞を果たしている。これは、地元出身の大学生を多く集めて強化した結果である。今後もふるさと選手を集め強化していきたい。

-

岐阜県内の高校・大学に女子チームが少なく強化しているチームがないのが現状である。2027年までに県内に強化拠点となる大学と高校を設置決め、優秀な選手の県外流出を止める。

- 年間を通した強化練習会の日時・内容の見直す。

- 2020年から創設された少年女子(u-16)は、4年間で一度も東海ミニ国を突破していない。選手数を増やすこと、3種で活動している女子を把握して選考会を実施すること、県外流出を止める等の対策を実施する。

A-7 審判(強化・普及施策)

-

2023年末、岐阜県サッカー協会内の審判数は、1級3人、2級57人、3級524人(内ユース5人)、4級2858人(内ユース661人)でありコロナの影響もあり4年前に比べて減少した。

-

種別毎にリーグ戦が整備されるなかで、実施される試合数も増加しており、それに対応すべく審判員の数も増やすよう取り組んでいきたい。

-

2027年に向けて、1級を5人、2級を80人、3級を700人に増やしていきたい。そのために、ユース年代から審判を育てる活動を進めていきたい(ユース審判員の研修会を実施)。

A-8 リーグ戦の整備(強化・普及施策)

-

1種社会人は、すでに県リーグの1部2部、そして各地区リーグと整備され実施されている。2023年度は、県1部・2部ともに12チームの編成により実施。日程と会場確保の状況により当面の間はチーム数の変更はしない。シーズン移行(2026-27)に向けて、リーグ全般(日程、会場の確保など)について検討していく。施されている。

-

シニアは2015年から0-40および0-50兼リーグを開始した。また、各地区においては地区リーグが整備され実施されている。

-

2種についても全チームが参加して1部~3部までのリーグが実施され、その方法について微修正されながら継続されている。

-

3種は、中体連チームの参加が徐々に増えクラブチームと併せてリーグが行われている。2023年までにすべての中学校チームが参加できる無理のないリーグを創設したい。

-

4種についてもリーグ戦が整備され実施されているが、JFAの試合数の見直しを受け1リーグのチーム数変更等の調整をしたい。また、地区ごとの工夫も始まりトップリーグをつく地区も出てきた。

-

女子については、チーム数や選手数を増やす努力を継続していきたい。

A-9 施設整備(組織強化施策)

-

日本サッカー協会の助成金等を使って、笠松町に県のフットボールセンター、岐阜市に市民トレーニングセンター兼FC岐阜のクラブハウス、そして加茂郡八百津町に人工芝グラウンドを建設することが出来た。今後も、各市町村に働きかけ、1つでも多く人工芝・天然芝のグラウンドを作っていく。

-

FC岐阜をサポートするとともに、TC活動やキッズや女子の普及活動を協力して進めていく体制をつくる。

-

広報活動を通じて多くのスポンサーを獲得する。

- 登録について

- フットサル委員会

- 技術委員会

- 審判委員会

- 総務委員会

- 登録集計表

- 登録チーム一覧

- 試合組合・結果表(GFA標準様式)

- 事務局便り

- JFA

- 自治体サッカー

- 登録チーム一覧

- 2012ぎふ清流国体

- 国民体育大会 東海ブロック

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年